北海道食べる通信ファンづくりマーケティング合宿

研修運営

マーケティングコンサルティング

なぜキックオフ研修合宿をしようとしたのか

北海道食べる通信は、「会いに行きたくなる食物語」をコンセプトに2015年6月に第一号が創刊されました。食べる通信は、全国ですでに30以上の地域で広まっていますが、その月のテーマの食材のことや生産者、あるいはその地域の魅力や思いがぎっしり詰まった雑誌と、少しの食材が届くサービスです。ただ他の食のECサービスとは異なり、もっと生産者の顔を思い浮かべて食べ物をいただく、ということや生産者のこだわりや思いなどを消費者に対して発信していくことで食に対する啓蒙活動も重きを置いています。だからこそ、北海道食べる通信は、多額の広告宣伝費を投じてユーザーを集めて売上を伸ばしていくビジネスモデルではありません。むしろ、まずは、北海道に縁がある人や食に対して興味のある人など、いわば、私たちの考えや価値観に近い存在から広めていきたいと考えていました。さらには、生産者に会いにいくようなイベントなどに一緒に参加したり、生産者とコミュニケーションを取ったりする機会を増やしています。そんな中、2016年12月号の湧別町の芭露かきの取材がきっかけで、ノースアンビシャスと出会い、ノースアンビシャスが大切にしていた身近な人からファンにしていくファンづくりという考えにすごく共感をし、ちょうど制作チームに新しく加入したメンバーもいたので、私の原点でもある十勝で合宿形式でメンバーを巻き込んだキックオフ研修をしようと思いました。

どのようにして研修が創られていったのですか

もともと北海道食べる通信の映像を作ってもらったり一緒に撮影や取材に行く機会もあったので、自然とノースアンビシャスにも北海道食べる通信のことを知ってもらえたと思います。もちろん合宿に向けても入念にファシリテーターと打ち合わせを重ねていくことで、私自身が本当に必要としていることやこれからやっていきたいことなどを整理され棚卸しをする機会にもなりました。直前まで準備期間中に変化していくことやこちらが取り入れたい要素などのリクエストにも答えていただけるなど、ある意味オーダーメイドで対応していただけたのもすごく安心でした。

どんな成果や効果が生まれましたか

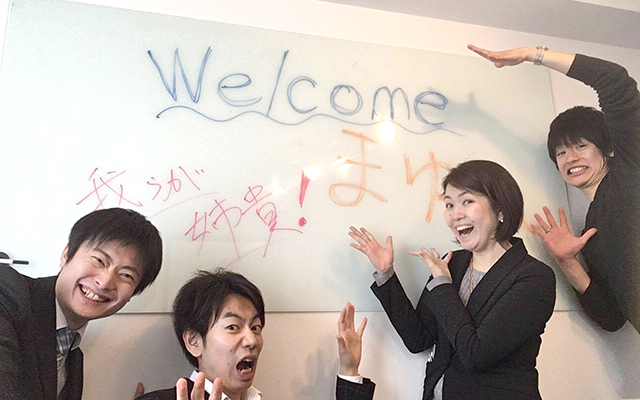

合宿当日は、参加するメンバーが飽きずに参加しやすいように、ただ一方的な座学ばかりではなく、一緒に参加するワークショップや、ちょっとしたゲームなども織り交ぜてもらうなど工夫を凝らしていただきました。また、ファンづくりマーケティングがテーマでもありましたが、新しくチームメンバーが増えたこともあったので、チームメンバーと思いや価値観を共有する内容も追加してもらいました。結果的に、普段一緒に仕事をしている仲間でも、なかなかどんなことを思っているのか、なぜ北海道食べる通信に関わっているのか、など知る機会がなかったのですが、お互いに知ることができ、さらに感謝も伝え合うこともできて、かけがいのない時間を過ごすことができました。